期刊文献

土壤镉(Cd)作为一种高毒性重金属元素,具有在环境中迁移性强、在生物体内易富集的特点,是影响农田土壤环境质量和农产品安全的主要污染物。区域农田土壤Cd空间异质性高、污染过程和来源复杂、输入途径多样,多介质迁移及时空演变受到多种自然和人为因素综合影响。因此,研究并构建土壤Cd污染快速诊断与定量源解析方法对农田土壤重金属污染防控和风险管理具有重要指导意义。针对上述关键问题,中国科学院南京土壤研究所胡文友课题组研发了基于多种光谱和源解析技术的区域农田土壤Cd污染快速诊断与定量溯源方法,构建了一套高效、科学、适用性强的技术解决方案。

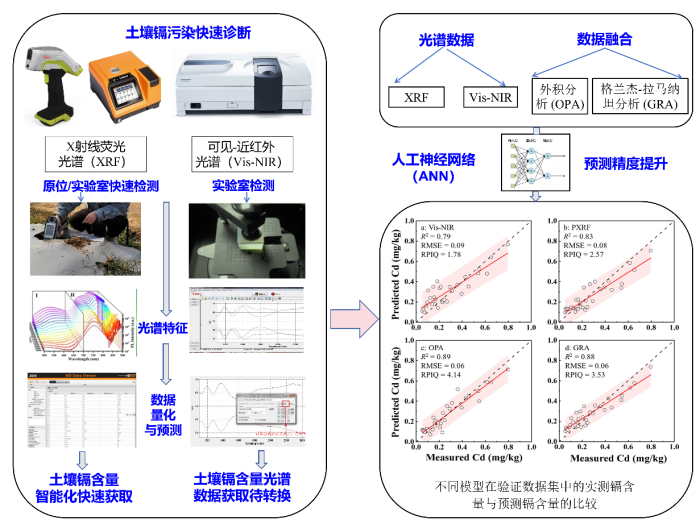

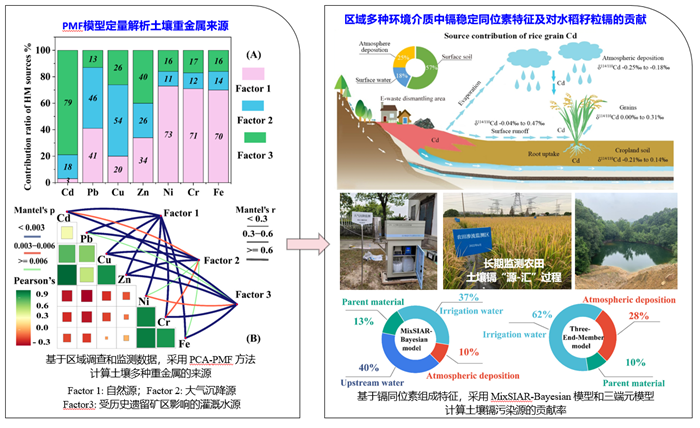

在土壤Cd污染快速诊断技术方面,研究团队突破了传统土壤Cd检测方法操作繁琐、检测周期长、难以满足区域土壤污染快速诊断需求的技术瓶颈,建立了基于X射线荧光光谱(XRF)、可见-近红外光谱(Vis-NIR)等多种光谱方法的土壤Cd污染快速诊断技术(Wan et al.,2024;邓源等,2024)。通过引入人工神经网络(ANN)建模、外积融合算法和Granger-Ramanathan模型等技术手段,提升了预测精度与稳定性,实现了区域土壤Cd污染的高效、低成本、高精度快速诊断(Wan et al.,2024)。在土壤Cd污染溯源方面,研究团队结合区域长期调查和田间监测数据,建立了集成正定矩阵因子分解模型(PMF)、稳定同位素示踪、三端元质量平衡模型和贝叶斯混合模型(MixSIAR)等多种溯源技术的区域农田土壤Cd污染定量源解析方法,精准解析了施肥、灌溉、大气沉降等人为活动对土壤Cd污染来源的影响(Wu et al.,2025),并厘清了Cd在土壤-作物系统中的迁移转化路径,进一步定量了土壤、灌溉水、大气沉降对水稻籽粒Cd的来源和贡献(Tian et al.,2024)。研究证明,该方法体系不仅解决了现有统计学模型在小样本、非均质环境下适用性差的问题,还可用于不同空间尺度下土壤和作物Cd来源的定量解析,实现了农田土壤Cd定量溯源的技术融合和应用(发明专利ZL 202411459521.3)。相关研究成果可为区域农田重金属污染快速诊断与源头管控研究提供新的视角,为农田重金属污染防控和风险管理提供理论依据和技术支撑。

以上研究成果发表在Geoderma,Science of the total environment和土壤学报等期刊上,课题组助理研究员田康和博士生吴秋梅等为第一作者或发明人,胡文友副研究员为通讯作者。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、江苏省重点研发计划、江苏省农业科技自主创新项目等项目资助。

图1. 构建了基于多种光谱方法的区域农田土壤Cd污染快速诊断技术

图2. 集成多种源解析技术实现了区域土壤和水稻籽粒Cd的定量溯源